Sélection TV hebdomadaire

Lundi 23 février 2026

Afghanistan – Le trésor des talibans

Film documentaire d' Eric de Lavarène et Thierry Trelluyer (France, 2025)

Lundi 23 février 2026 à 22h25 sur  Durée : 54 minutes

Durée : 54 minutes

Cinq ans après le retour au pouvoir des talibans, la course aux matières premières est lancée entre les grandes puissances. Toutes savent que le sous-sol de l’Afghanistan est extrêmement riche en métaux rares. Si les Chinois et les Russes sont les plus actifs, les Américains et les Européens veulent aussi en profiter. (RTS)

Mardi 24 février 2026

A bon entendeur

Tatouage : des produits toxiques sous la peau

Mardi 24 février 2026 à 20h05 sur  Durée : 38 minutes FG 32

Durée : 38 minutes FG 32

Le magazine de consommation de la RTS se penche sur la potentielle nocivité des substances utilisées par les tatoueuses et les tatoueurs. (cgs)

Sommes-nous tous sexistes ?

Mardi 24 février 2026 à 21h10 sur  Durée : 100 minutes FG 35

Durée : 100 minutes FG 35

En juin 2025 sur France 2, Sommes-nous tous racistes ? interrogeait nos biais racistes, en soumettant une cinquantaine de volontaires à une série d’expériences amusantes et glaçantes. Huit mois après ce premier numéro réussi, un deuxième se concentre sur la problématique du sexisme. Si Marie Portolano a pris la place de Marie Drucker dans un décor sensiblement épuré, et si l’humoriste Caroline Vigneaux succède à l’acteur et réalisateur Lucien Jean-Baptiste dans le fauteuil de l’invité, l’objectif reste le même : nous amener à nous questionner sur les stéréotypes qui nous habitent pour mieux nous en émanciper.

Exposé à une photo de femmes en blouse blanche, le panel de l’émission y voit majoritairement des infirmières, quand des hommes pareillement vêtus sont identifiés comme des chirurgiens. La mobilisation de groupes mixtes sur une tâche appelant la discussion révèle le leadership exercé par les hommes et la difficulté des femmes à se faire entendre. Un exercice de mémorisation de formes proposé à ces dernières, supposées dotées d’une moindre intelligence scientifique, induit moins de réponses positives lorsque l’épreuve leur est présentée comme relevant de la géométrie. La démonstration qu’effectue l’émission est tout aussi probante que celle de juin, mais prend appui sur des expériences moins saisissantes et prête moins à s’étonner — sauf à la toute fin, qui réserve une surprise de taille. (cgs)

Les Feuilles mortes

Film long métrage d'Aki Kaurismäki (Finlande, 2023)

Mardi 24 février 2026 à 22h50 sur  Durée : 77 minutes

Durée : 77 minutes

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Leur chemin vers ce but louable est obscurci par l’alcoolisme de l’homme, la perte d’un numéro de téléphone, l’ignorance de leur nom et de leurs adresses réciproques. La vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur… (RTS)

Mercredi 25 février 2026

Elizabeth – L'âge d'or

Film long-métrage de Shekar Kapur (GB, 2007)

Mercredi 25 février 2026 à 21h sur  Durée : 110 minutes

Durée : 110 minutes

En 1585, Elizabeth Ière règne sur l'Angleterre depuis près de trente ans. Le vent destructeur du catholicisme fondamentaliste souffle sur l'Europe, sous la conduite de Philippe II d'Espagne. Soutenu par l'Eglise de Rome, le roi dispose d'une armée puissante et d'une Armada qui domine les mers. Philippe II est déterminé à renverser la reine "hérétique" et à ramener l'Angleterre au sein de l'Église romaine catholique.Elizabeth se prépare à la guerre contre l'Espagne mais doit aussi mener un combat plus intime contre ses sentiments pour Walter Raleigh, pirate au service de Sa Majesté. L'amour étant interdit à une souveraine vouée corps et âme à son pays, la reine encourage sa dame d'honneur préférée, Bess, à se rapprocher de Raleigh. Elizabeth observe l'idylle naissante. (RTS)

The Truman Show

Film long-métrage de Peter Weir (USA, 1998)

Mercredi 25 février 2026 à 23h sur  Durée : 98 minutes EN 31

Durée : 98 minutes EN 31

Truman Burbank mène une vie pépère et mécaniquement réglée. Seulement, parfois, il étouffe sous tant de bonheur et vit des cauchemars récurrents. De plus en plus, il se sent décalé, entouré de personnages stéréotypés, des acteurs d'un monde artificiel. Plus que piégé, Truman se sent observé. Il n'a peut-être pas tort... (RTS)

Dossier pédagogique Cinéculture

Dossier pédagogique Cinéculture

Jeudi 26 février 2026

Temps present

Mon enfant me maltraite

Jeudi 26 février 2026 à 20h05 sur  Durée : 48 minutes FG 32-38

Durée : 48 minutes FG 32-38

C’est l’angle mort de la violence domestique, le phénomène des enfants à comportement tyrannique prend de l’ampleur et fait exploser les consultations. Ces mineurs humilient, insultent et frappent leurs parents ; ils ont inversé la hiérarchie familiale et ont pris le pouvoir à la maison. Comment raconter cette situation encore largement taboue ? Des enregistrements audios des crises ainsi que le témoignage des parents nous aident à documenter ce syndrome encore mal compris. (RTS)

Cuba et Alaska

Film documentaire de Yegor Troyanovski (France/Ukraine/Belgique, 2025)

Jeudi 26 février 2026 à 23h15 sur  Durée : 95 minutes SHS 32, EN 31

Durée : 95 minutes SHS 32, EN 31

« Ils frappent de ce côté, on devrait rester derrière ce mur. Si on saute, c’est quoi tes derniers mots ? »

Alors que les bombes résonnent au-dessus de leur tête, deux jeunes femmes tentent de s’abriter sous un préau décati… et de braver la peur avec une sacrée dose de sarcasme. Engagées dans l’armée ukrainienne depuis 2014 pour l’une et depuis 2022 pour l’autre, Yulia Sidorova — pseudo militaire : « Cuba », styliste à la ville — et Oleksandra Lysytska — dite « Alaska », « parce [qu’elle] est glaciale » — sont des combat medics, secouristes chargées d’évacuer et de soigner les blessés de guerre, dans la région de Kharkiv.

Dans ce film poignant, Yegor Troyanovsky, lui-même soldat des forces spéciales, documente leur vie sur le front (les opérations, les frappes, les chants, les rires…), notamment à l’aide de caméras fixées sur leur casque et leur gilet pare-balles, mais aussi grâce aux vidéos et aux SMS qu’elles s’échangent. Un point de vue intime et puissant sur la guerre, qui témoigne des horreurs comme de la lumière. Aux côtés de ces partenaires aux rires sonores, il filme l’âpreté des combats et du quotidien d’une unité sous tension permanente, les blessés, les nombreux morts… Il capture aussi la force de la camaraderie et de l’espoir qui ne quitte jamais les deux femmes. Et parvient à rendre compte de l’humanité qui, parfois, jaillit de la guerre. (Télérama)

Dimanche 1er mars 2026

Raging Bull

Film long métrage de Martin Scorsese (USA, 1980)

Dimanche 1er mars 2026 à 20h55 sur  Durée : 123 minutes

Durée : 123 minutes

Jake LaMotta est un boxeur Italo-Américain, surnommé « le taureau du Bronx ». Issu d'un milieu modeste, il atteint les sommets grâce à des combats mythiques, notamment contre Sugar Ray Robinson et Marcel Cerdan, qui le mèneront au titre de champion du monde des poids moyens. Mais malgré cette situation enviable, il change et amorce sa chute en se montre jaloux et méfiant envers son entourage. (RTS)

Lundi 2 mars 2026

Un P'tit truc en plus

Film long métrage d'Artus (France, 2024)

Lundi 2 mars 2026 à 20h45 sur  Durée : 94 minutes

Durée : 94 minutes

Après six mois d’exploitation, la comédie d’Artus est parvenue à attirer plus de 10 millions de spectateurs dans les salles en France. Un succès inattendu, reposant sur un bouche-à-oreille d’une ampleur rarement observée. Le postulat de ce premier long métrage est pourtant discutable : après avoir braqué une banque, un père et son fils parviennent à échapper à la police en embarquant dans un car qui emmène un groupe de handicapés mentaux en vacances. Durant plusieurs semaines, ils vont devoir s’adapter à la vie de ce groupe pas comme les autres, dont la bonté et la sensibilité s’apprêtent à bouleverser leur existence.

Comme on pouvait le craindre, la frontière entre burlesque et inconséquence est ici fragile. Pendant une trop grande partie du récit, le personnage principal, joué par le réalisateur, dissimule sa nature en imitant un individu trisomique, usant de mimiques obscènes pour tenter de séduire une éducatrice spécialisée ingénue au possible. Les comédiens handicapés, amateurs, parviennent heureusement à apporter un peu d’humanité à l’ensemble, malgré une lourdeur scénaristique qui tend à les reléguer constamment à une grimace ou à un trait de personnalité. Au bout du compte, si Un p’tit truc en plus permet d’apporter un éclairage bienvenu sur le quotidien des handicapés, sa morale annule sa portée documentaire. L’homme, aussi mauvais soit-il, est-il réellement capable de changer en quelques jours ? Artus est un humaniste assumé, mais difficile de rester dupe face à tant de naïveté. (RTS)

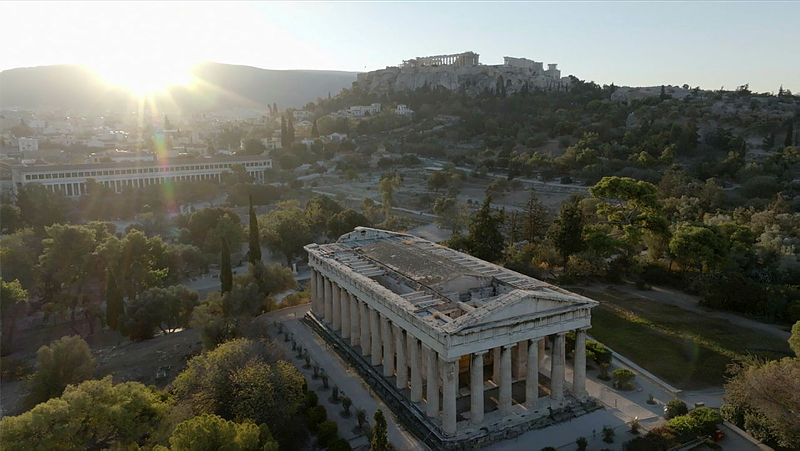

Histoire vivante

Athènes, aux origines de la démocratie

Film documentaire de Florence Tran (France, 2025)

Lundi 2 mars 2026 à 22h40 sur  Durée : 90 minutes SHS 32

Durée : 90 minutes SHS 32

Aux origines de la démocratie : Athènes, il y a 2500 ans. Comment une idée radicale a-t-elle changé le monde ? Et que peut-elle encore nous apprendre aujourd’hui ? Plongez dans l’histoire qui éclaire notre avenir. (RTS)

Mercredi 4 mars 2026

Jusqu'à la garde

Film long-métrage de Xavier Legrand (France, 2016)

Mercredi 4 mars 2026 à 21h sur  Durée : 90 minutes

Durée : 90 minutes

Bien que dénoncé comme violent par sa famille, un père obtient après le divorce la garde partagée pour son fils... Avec Léa Drucker et Denis Ménochet, un saisissant thriller social et une charge contre les violences patriarcales.

Un couple se déchire. Après leur divorce, Miriam et Antoine se retrouvent devant la juge aux affaires familiales pour se répartir la garde de leurs enfants. Joséphine, presque majeure, a décidé de ne plus voir son père, qu’elle accuse de violence physique ; Julien, 11 ans, a écrit une lettre dans le même sens. Sensible aux dénégations d’Antoine, la juge autorise la garde partagée pour Julien, qui se retrouve dans une position intenable. Son père va profiter de ce contact maintenu pour surveiller la nouvelle vie de Miriam...

Spirale infernale

C'est un film d’orage, qui annonce la foudre comme inéluctable, mais dont personne ne tient compte des coups de semonce. Malgré les alertes de Miriam et de ses enfants, l’aveuglement du pouvoir judiciaire devient complice des violences conjugales en cours et déclenche une spirale infernale. La non prise en compte de la parole de la mère renforce le pouvoir obscur, presque primitif, de l’homme : face à une Léa Drucker saisissante, livide et menue, tétanisée par l’effroi, Denis Ménochet apparaît d’autant plus massif, écrasant, tremblant de violence contenue prête à exploser. Prenant la suite de son court métrage remarqué Avant que de tout perdre, Xavier Legrand orchestre un compte à rebours glaçant qui ne délivrera sa vérité qu’avec une scène finale paroxystique. Jusque-là, sa réalisation d’une sobriété exemplaire, proche d’un naturalisme à la Pialat, aura donné à ressentir physiquement le chantage émotionnel et la torture morale subis par Miriam et Julien, en danger d’être psychologiquement détruit par son père (étonnante composition de Thomas Gioria). Bardé de récompenses, un thriller social qui frappe au plexus. (Arte)

Ecrire pour exister (Freedom Writers)

Film long-métrage d'Eric LaGravenese (USA, 2007)

Mercredi 4 mars 2026 à 21h35 sur  Durée : 120 minutes

Durée : 120 minutes

Erin Gruwell, enseignante novice de 23 ans, a choisi comme premier poste un lycée difficile de Long Beach. Ses élèves l'ignorent superbement et se regroupent en clans, prêts à s'affronter au moindre prétexte. L'ambiance empire au fil des jours, en dépit des efforts sincères et maladroits d'Erin... (RTS)